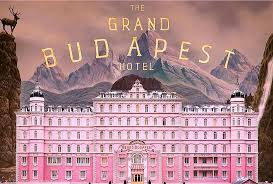

2014年公開の映画『グランド・ブダペスト・ホテル(The Grand Budapest Hotel)』は、ウェス・アンダーソン監督によるコメディドラマ。主演はレイフ・ファインズ。

舞台は20世紀前半の架空のヨーロッパ。名門ホテル「グランド・ブダペスト」の伝説的コンシェルジュ、グスタヴ・Hと若きロビーボーイのゼロが繰り広げる騒動を描きます。独特の美術やシンメトリーな映像、リズミカルなセリフ回しが魅力で、アカデミー賞美術賞など4部門を受賞しました。

英語学習の観点から見ると、この映画は ウィットに富んだ言葉遊び や 文学的な言い回し が多く、ユーモアを感じながらリスニングできるのが特徴です。難易度は少し高めですが、洒落たフレーズを学ぶにはとても良い教材になります。

グスタヴ・Hが劇中で語る印象的な名言

“There are still faint glimmers of civilization left in this barbaric slaughterhouse that was once known as humanity.”

(かつて人類と呼ばれたこの野蛮な屠殺場にも、まだかすかな文明のきらめきは残っている。)

グスタヴ・Hが劇中で語る印象的な言葉。戦争と混乱の中にあっても、まだ人間らしさや品位が残っているのだというメッセージが込められています。

・faint glimmers :「かすかなきらめき」 → 文学的で美しい表現。

・barbaric slaughterhouse :「野蛮な屠殺場」 → 強烈な比喩で当時の世界の残酷さを描写。

・once known as humanity :「かつて人類と呼ばれた」 → 皮肉を込めた表現。

日本語字幕では「人間性という名の文明のきらめきが、まだこの野蛮な世の中に残っている」といった意訳がされることが多いです。英語のリズム感や比喩の強さをすべて反映するのは難しいですが、原文を聞くとより皮肉と美しさのバランスを味わえます。

英語表現としてのワンポイントアドバイス

・faint :「かすかな」「弱い」。感覚を表す形容詞として頻出。

例:a faint sound(かすかな音)

・glimmer :「きらめき」「ほのかな光」。希望や文明など抽象的な対象にもよく使われる。

例:a glimmer of hope(一縷の望み)

・once known as … :「かつて〜と呼ばれた」。歴史や皮肉を語るときに便利な表現。

*この映画では「派手な言葉遊び」と「文学的な比喩」が多用されるので、glimmer, barbaric, civilization といった単語の響きに慣れることがリスニング上達につながります。

『グランド・ブダペスト・ホテル』で英語学習するコツ

1. 登場人物ごとの話し方に注目する

・グスタヴ・H(コンシェルジュ):とにかく早口で流れるように話す。丁寧で文語的な言い回しが多い。

・ゼロ(ロビーボーイ):シンプルでストレートな英語。学習者にとって聞き取りやすい。

*「誰のセリフを集中して聞くか」を決めて練習すると負担が減ります。

2. 短いフレーズに切り出す

いきなり長いセリフを理解するのは大変なので…

・faint glimmers(かすかな光)

・once known as humanity(かつて人類と呼ばれた)

*意味を深追いしすぎず、映画の雰囲気ごと英語を味わうのがコツです。

3. ホテル内の会話で日常表現を拾う

コンシェルジュと客のやりとりには、実は「おもてなし英語」がいっぱい。

例:“How may I help you?”(ご用件を承りましょうか?)

“Allow me to…”(〜させていただきます。)

*観光・サービス英語を学ぶ教材としても意外に役立ちます。

まとめ

『グランド・ブダペスト・ホテル』は、ユーモアと映像美、そして皮肉まじりの文学的セリフが光る名作。

英語学習の観点では 上級者向け。

・ウィットに富んだ会話や文学的表現が多い

・音のリズムが独特で、聞き取りに慣れるまで少し難しい

・ただし印象的なフレーズを覚えると、会話や作文で表現の幅がぐっと広がる

“faint glimmers of civilization” のような表現を覚えると、日常会話でも一歩洗練された英語を使えるようになります。